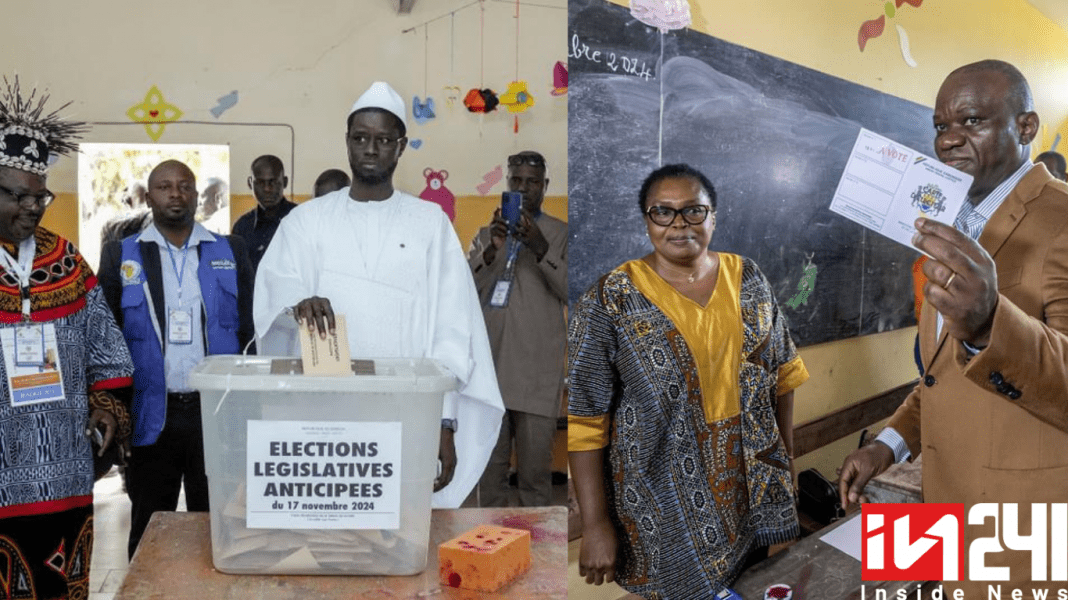

“Comparaison n’est pas raison”, disait Raymond Queneau. Mais lorsque les faits sont graves, elle a le mérite de mieux les illustrer. Les élections législatives au Sénégal bouclées le 17 novembre 2024, ont révélé l’ampleur des dépenses nécessaires à l’organisation d’un scrutin transparent et équitable. Le ministère de l’Intérieur sénégalais a mobilisé plus de 11 milliards de fcfa pour l’impression des bulletins de vote et des documents de propagande. Pour un total de 41 listes en compétition, 348,5 millions de bulletins de vote ont été imprimés à un coût unitaire de 31 fcfa, pour une facture de 263,5 millions de fcfa par liste, soit un total de 10,8 milliards de fcfa pour les bulletins. À cela se sont ajoutées 861 millions de fcfa pour la production de documents de campagne. Ces chiffres impressionnants mettent en évidence les défis logistiques d’un pays avec une population électorale de plus de 7 millions de personnes.

Gabon : absence d’une approche équilibrée

Quasiment au même moment, le référendum constitutionnel organisé au Gabon a coûté 28 milliards de fcfa, une somme bien plus conséquente que celle allouée aux élections législatives au Sénégal, pour à peine 800 000 électeurs. Toutefois, ce coût élevé n’a pas été justifié par des besoins aussi vastes en termes d’impression et de logistique, mais par une campagne politique. Le Gabon, avec une population moins nombreuse et une base électorale réduite, pourrait théoriquement voir ses dépenses être plus ciblées, en théorie. Cependant, l’absence d’une approche équilibrée et une gestion opaque des fonds a laissé une impression mitigée.

Sénégal : un exemple de gestion à suivre ?

Le Sénégal, avec un électorat bien plus large, a dû engager des fonds considérables pour que les élections soient menées de manière transparente et démocratique. Les autorités sénégalaises ont pris soin d’organiser un processus inclusif, en prenant en compte les citoyens à l’étranger, en allouant 400 000 bulletins aux Sénégalais de la diaspora. Cela montre une volonté d’assurer une représentation à l’échelle nationale, ce qui, dans le contexte gabonais, aurait pu sembler difficile à justifier, étant donné la faible participation de la diaspora dans les processus électoraux locaux.

Un meilleur investissement

Dans le cas du Gabon, les 28 milliards dépensés dans la campagne référendaire auraient été mieux investis dans l’amélioration des infrastructures, particulièrement dans la réhabilitation des routes détruites par les intempéries. La route Kango-Bifoun, qui a subi des dégâts importants, est un exemple frappant d’un investissement mal orienté. On se souvient qu’à l’époque d’Ali Bongo et avec les surfacturations connues de cette époque, l’honorable Akure Davain, sur le peron de l’Assemblée nationale gabonaise, nous faisait la déduction qu’un kilomètre de route bitumée coûtait 1 milliard de fcfa à l’Etat gabonais. En outre, ces fonds auraient pu permettre de renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles, un domaine qui demeure largement négligé par les autorités gabonaises, malgré les récurrentes crises climatiques.

Dans une impasse économique ?

Le pays se retrouve à cause de ce type de dépenses, dans une impasse économique. Pris entre les critères de pondération de la COBAC qui l’obligent à garantir ses émissions sur le marché régional a 100%, et une nécessité de boucler un budget 2025 irréaliste faute de réformes suffisantes pour réorienter la trajectoire économique du pays.

LIRE AUSSI : Gabon: le gouvernement implore la clémence de la COBAC pour financer son budget 2025

En définitive, les dépenses électorales massives au Gabon en comparaison avec le Sénégal soulignent des choix politiques différents. Le Sénégal semble avoir privilégié la transparence et l’inclusivité, en tenant compte de la diversité de son électorat, des défis logistiques associés et surtout de l’après élection avec des problématiques socio-économiques à gérer.

En revanche, le Gabon a opté pour un investissement important dans une campagne politique, au détriment de secteurs plus urgents comme les infrastructures. Ce comparatif met en lumière les défis de la gestion des ressources publiques dans un contexte démocratique, où les priorités doivent impérativement correspondre aux besoins réels de la population.