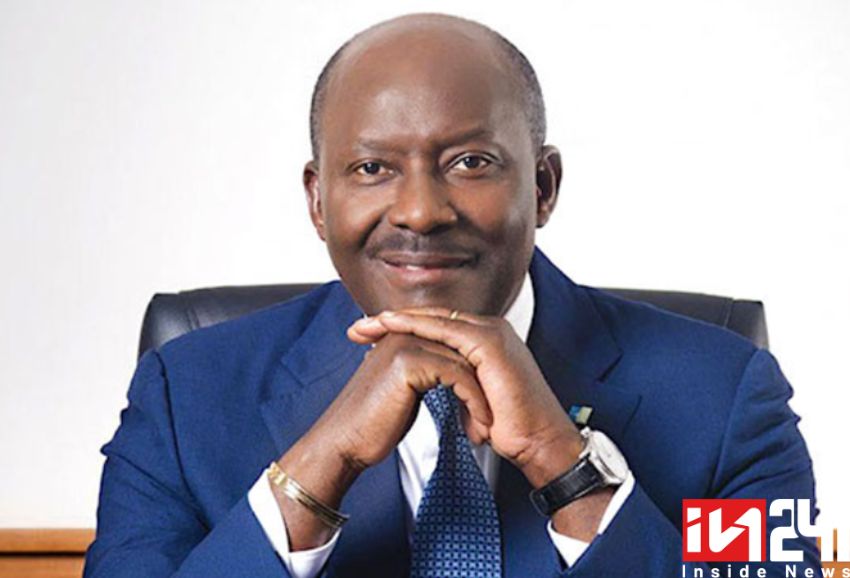

Henri-Claude Oyima, ministre de l’Économie et des Finances, vient de reconnaître ce que beaucoup savaient déjà : au Gabon, les budgets de l’État sont construits sur du sable. Cité par nos confrères de Conjonctures.net, le nouveau ministre de l’Économie admet que « les lois de finances actuelles sont fréquemment élaborées sur des bases irréalistes, voire abusives », pointant du doigt des pratiques qui ont miné la gestion des deniers publics. Un constat lucide, mais surtout un aveu grave, venant d’un homme qui a longtemps été au cœur du système financier gabonais.

Ce discours tranche avec l’auto-satisfaction affichée depuis des années par les gouvernements successifs. Mais il soulève surtout une interrogation : comment l’État a-t-il pu, aussi longtemps, s’engager dans des politiques publiques basées sur des chiffres truqués, sans que personne ne tire la sonnette d’alarme ? Les déficits budgétaires artificiels ne sont pas que des erreurs de prévision, ce sont des choix politiques, faits au détriment de la rigueur et de la transparence.

Derrière cette promesse de réforme, se cache donc une réalité plus gênante : la refonte budgétaire n’est pas née d’un sursaut éthique, mais des injonctions du FMI. Le ministre ne s’en cache d’ailleurs pas : « cette initiative s’inscrit dans un cadre plus large de réformes structurelles engagées par le Gabon, notamment dans le cadre de sa coopération avec le FMI. » En clair, c’est une exigence externe qui pousse à agir, et non une volonté souveraine de remettre de l’ordre.

Le projet de conférences budgétaires sectorielles est, sur le papier, séduisant. Mais sans mécanismes de sanction, sans contrôle indépendant, et sans publication systématique des écarts entre prévisions et exécutions, ces réunions risquent fort d’être des vitrines de plus, sans véritable impact sur la discipline budgétaire. L’histoire récente du Gabon est jalonnée de réformes avortées et de promesses technocratiques non tenues.